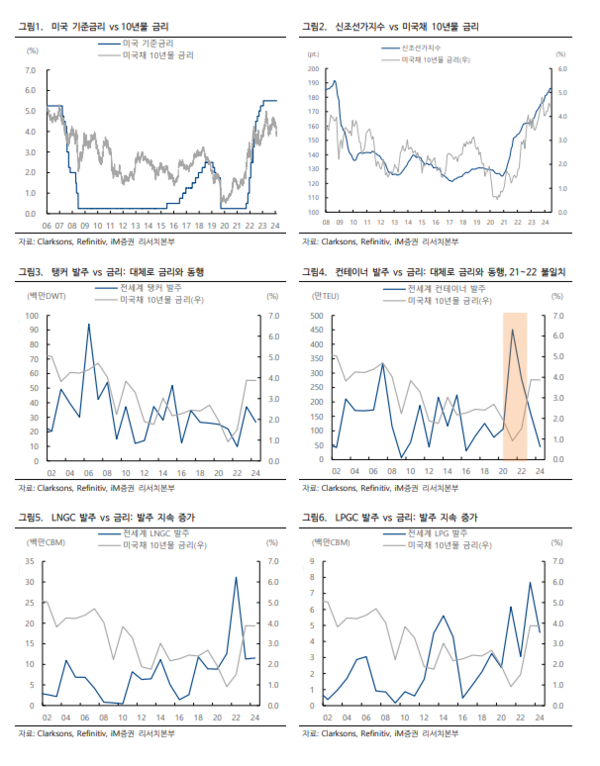

-전세계 물동량 반영 탱커와 컨테이너선 발주는 금리와 보다 밀접한 상관관계

-가스선(LNG, LPG/암모니아) 수요는 금리 하락에 상대적으로 크게 반응하지 않아

IM증권 변용진 애널리스트는 최근 조선업은 2분기 호실적 이후 미국발 경기 침체 우려돼 이제는 실적보다 매크로에 관심 둘 때라고 지적했다. 변 애널리스트에 따르면 국내 조선사가 7월 말 발표한 2분기 호실적의 여운이 채 가시기도 전에 8월 초 미국발 경기 침체 우려가 전세계 및 한국 증시를 덮치면서 조선업 주가 또한 다이나믹한 한 주를 보냈다. 8월 2~5일 미국 제조업지수 하락, 실업률 급등, 비농업 고용자수 하회 등의 부정적 지표가 연이어 발표됐으며 가장 큰 낙폭을 기록한 8월 5일에는 조선 3사 주가가 평균 11.8% 하락했다.

이후 예상보다 양호한 신규실업수당청구건수 등의 긍정 지표가 발표되며 시장은 다소 진정됐고 낙폭을 회복했지만 여전히 8월 13일 현재 조선 3사의 주가는 급락 직전인 8월 1일 주가보다 평균 6.0% 하락한 상태다.

일주일간 있었던 일련의 이벤트들은 조선사 실적에 집중하고 있었던 시장의 눈을 다시금 경기와 수주시황으로 쏠리게 하기에 충분하다. 주요한 일회성 요인도 없었던 조선사의 2분기 정직한 호실적에 시장은 크게 화답하며 그간 쌓아둔 수주잔고에 대한 신뢰를 다졌다. 인건비, 후판가, 주요 원자재 등 원가 상승 요인이 당분간 크게 보이지 않는 상황에서 실적 상승에 대한 의구심은 당분간 접어 두어도 좋다는 것.

이제 2분기가 마무리된 상황에서 이른 감이 있지만 3분기 실적은 다소 느긋하게 지켜볼 수 있을 전망이다. 3분기 조업일수가 최대 16% 감소(조선사 여름휴가 1주일+추석연휴 1주일)할 예정이라 전분기대비 매출/OP는 2분기만큼의 상승폭을 기대하기는 어렵지만 하락 마무리된 후판가 협상의 덕으로 OP는 생각보다 선방할 수 있다는 분석이다. 2021년 이후 4년간 상승 중인 선가가 조선사 실적을 어디까지 끌어올릴 지 궁금하지만, 지금은 실적보다는 경기와 시황을 바라볼 때가 됐다.

코로나발 경기침체를 견인하기 위한 장기간의 저금리, 그 역효과였던 인플레를 잡기 위해 지속되었던 고금리 시대는 이제 끝나간다.

9월 美연준의 기준금리 인하는 기정사실화 되었으며 시장금리는 물론 그보다 빨리 반응하고 있다. 미국채 10년물 금리(이하 시장금리)는 조선업 업황을 가늠하기에 좋은 선행지표이다. 통상 내구 연한이 25~30년인 선박의 투자에서 원금 회수 기간은 8~12년이며 파이낸싱을 통해 달러 자금을 조달하는 선주의 상환 기간을 10년 정도로 볼 수 있기 때문이다.

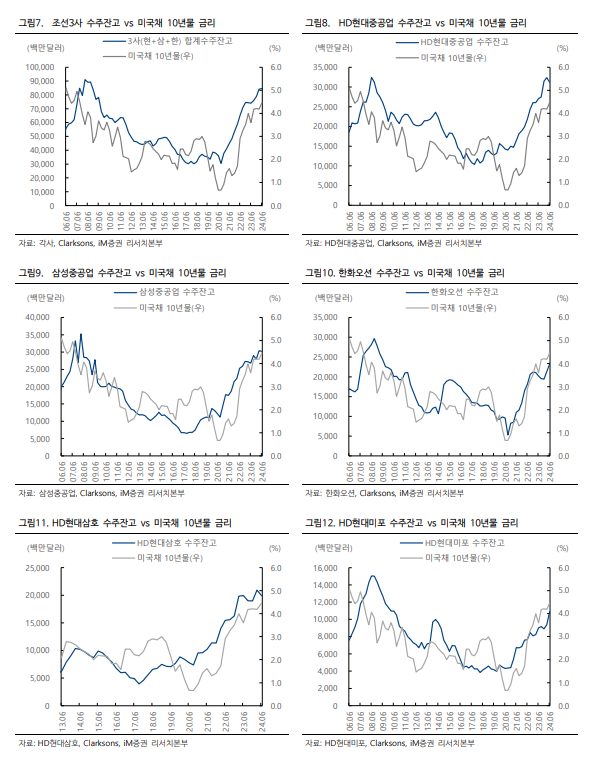

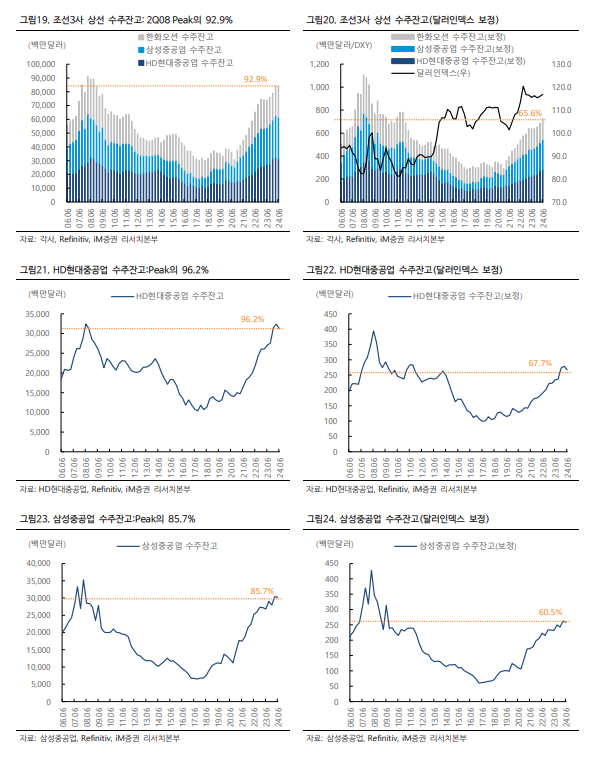

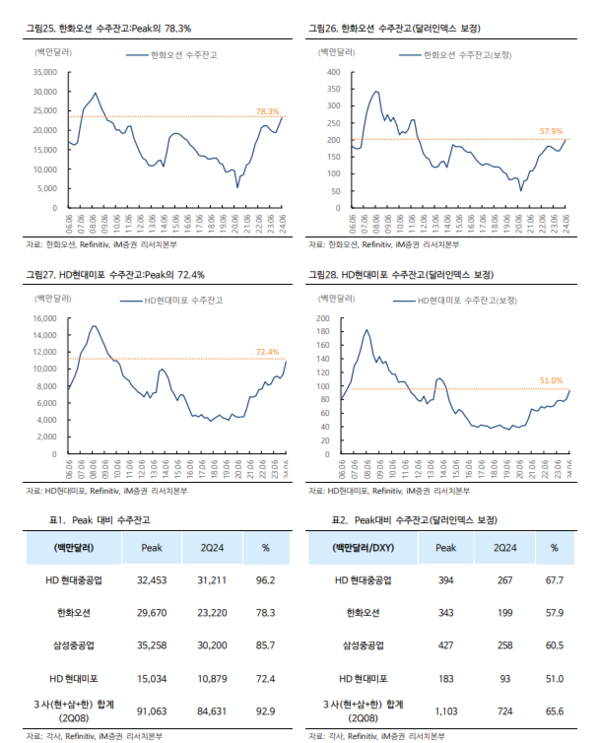

경기상황을 반영하는 시장금리는 신조선가지수와 강하게 동행하며, 신조선가지수는 다시 수주잔고와 강하게 동행한다. 즉 일반적으로, 금리 하락은 발주 하락과 신조선가 하락을 동반한다. 현재 조선3사의 상선 수주잔고는 846.3억 달러로 Peak였던 08년 2분기의 92.9% 수준이다.

증가하지 않은 조선사의 물리적 생산 능력과 높아진 선가를 감안하면 수주잔고와 선가 역시 향후 추가 상승의 가능성을 제한한다.

달러의 구매력을 감안해 달러 인덱스(DXY)로 보정해보면 수주잔고는 피크의 65.6%수준으로 아직 여력이 있다고 볼 수 있으나, 실질적으로 선가지수는 달러 인덱스로 보정하지 않은 수주잔고와 더 밀접하게 동행하므로 이는 강한 반박근거가 되지는 못한다는 것이다.

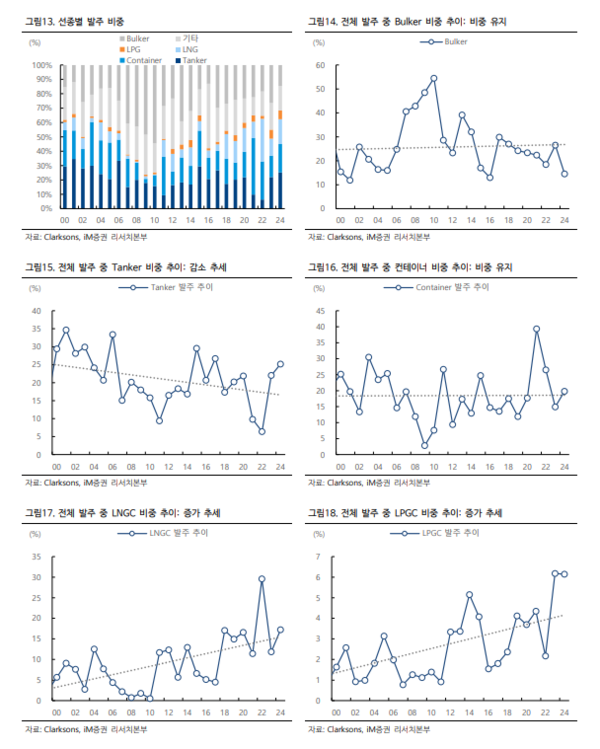

선종별로 보면 가스선(LNG, LPG/암모니아)의 수요는 금리 하락에 상대적으로 크게 반응하지 않지만, 전세계 물동량을 반영하는 탱커와 컨테이너선 발주는 금리와 보다 밀접한 상관관계를 가진다. 선종별로 차이는 있지만 앞으로 모든 선종의 발주 증가를 말하기는 어려워졌다.

다행히 올해 남은 발주 전망은 아직 긍정적이다. 2차 발주 62척으로 끝난 줄 알았던 카타르의 LNGC 발주는 이후 추가로 QMAX(270K급) 10여 척을 조선사와 협의 중이며, 장기화 중인 홍해 사태로 돈을 벌어들이고 있는 MAERSK, 하파그로이드 등 대형 컨테이너 선사들도 각각 최소 10척 이상의 발주를 협의 중이다.

지난해 이후 지속 발주 증가 중인 탱커 역시 최근 한화오션의 VLCC 4척 수주 등 한국 조선사로의 발주가 이어지고 있다. 코로나사태 이후의 비정상적 고금리가 발주 증가로 직접 이어지지 않았던 점도 향후 금리 하락에 따른 발주 하락 가능성에 대한 반박 근거가 될 수 있다. 8월 둘째주 주식시장의 대혼란으로 각국 중앙은행의 정책기조가 유연해질 가능성이 커졌으며 특히 엔화발 시장 충격을 야기했던 일본은행이 시장 안정을 위해 나서고 있어 엔-캐리 트레이드발 유동성 충격 가능성은 감소하였다.

9월 이후 있을 美연준의 금리 인하는 당분간 경기 침체보다는 경기 연착륙과 주식시장 랠리를 촉발할 가능성도 있다. 그러나 일단 금리 인하 사이클에 들어선 이상, 장기적으로는 선박 발주 및 수주잔고 감소와 선가의 하락 가능성을 완전히 배제할 수는 없게 됐다. 향후 3년간 실적이 약속됐다는 점에서 조선업은 여전히 타 산업에 비해 매력적이지만 이제 매크로 상황과 발주, 선종별 시황에 대해 보다 다각적인 고민이 필요할 때라고 변 애널리스트는 밝혔다.