-대체 연료 추진선 발주 비율은 컨테이너선 59.4%, 유조선 55.6%, 드라이벌크선 14.5% 순

-“환경규제 강화에 따른 선종별 영향 점검” 주목

삼성SDS 배성훈 물류MI그룹장은 ‘KMI 국제물류위클리’에 “환경규제 강화에 따른 선종별 영향 점검”제하의 리포트를 발표해 관심을 모았다.

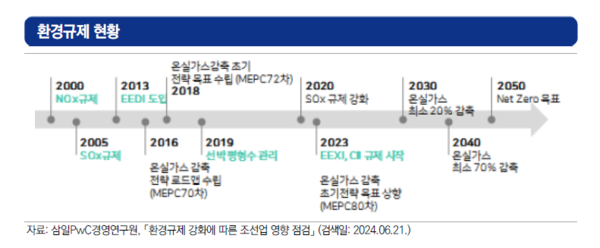

이에 따르면 ’00년, 선박의 오염물질(질소산화물, 황산화물) 배출 축소를 강제하며 환경규제 가 본격화됐다. ’20년, 기술적/운항적 규제 도입으로 선박 설계 단계부터 탄소배출 축소 및 에너지 효율성 향상 노력 강화가 필요하다.

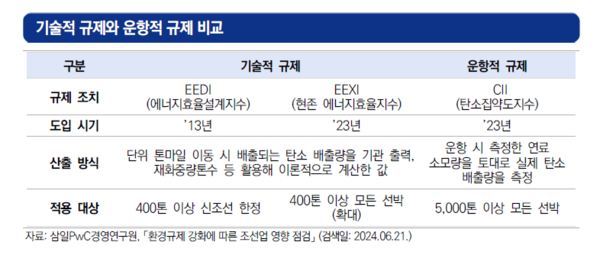

IMO(국제해사기구) 규제 영향을 보면 기술적 부분(EEDI/EEXI)의 규제로 조선소의 기술개발을 촉진하는데 기여했다.

운항적 효율성(CII) 개선만으로는 IMO의 강화된 규제 충족에 어려움이 예상되므로 선주들은 대체 연료를 사용하는 신조선 발주에 적극 참여하기 시작했다.

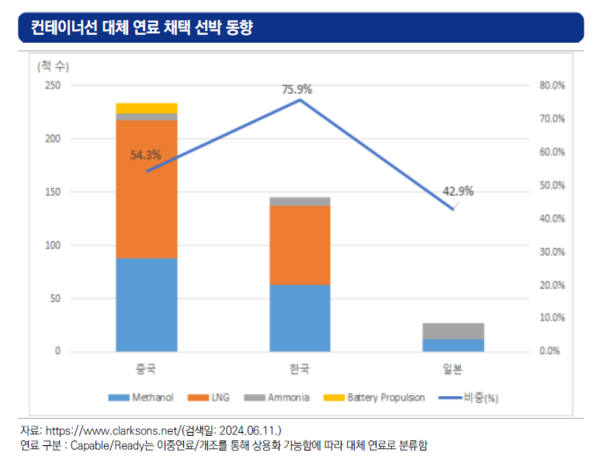

국가별 컨테이너선 대체 연료 추진 선박 발주 현황을 보면 컨테이너선은 현재 총 오더북 695척 중 대체 연료 추진선 발주는 413척(59.4%)으로 나타났다.

발주 잔량이 많은 3개 국가 순은 중국 431척, 한국 191척, 일본 63척이며, 대체 연료추진선 발주 척수는 중국 234척(54.3%), 한국 145척(75.9%), 일본 27척(42.9%)이다.

확연히 눈에 띄는 점은 대체 연료 추진선 발주 비율이 약 60%로 매우 높으며 한국의 경우 컨테이너선 전체 발주 척수는 중국에 비해 열위지만, 대체 연료 추진 비율은 약 76%로 높은 수준으로 한국 조선소의 고부가가치 선박 집중도를 확인할 수 있다.

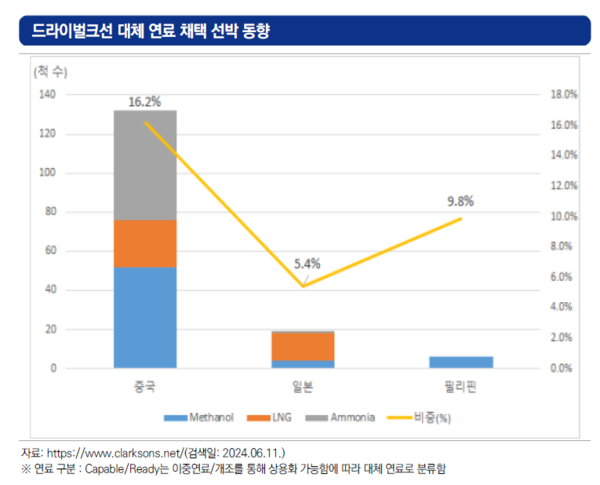

국가별 드라이벌크선 대체 연료 추진 선박 발주 현황을 보면 현재 총 오더북 1,241척 중 대체 연료 추진선 발주는 157척(14.5%)으로 나타났다.

발주 잔량이 많은 3개 국가 순은 중국 816척, 일본 351척, 필리핀 61척이며, 대체 연료 추진선 발주 척수는 중국 132척(16.2%), 일본 19척(5.4%), 필리핀 6척(9.8%)이다. 중국의 대체 연료 추진선 발주량은 암모니아, 메탄올, LNG 순으로 나타났다.

암모니아 추진선의 인도 일정은 ’25년 하반기 이후에 집중돼 있으나, 타 국가 조선소들과 다르게 중국은 암모니아 추진선 건조에 역량을 집중하고 있음을 확인할 수 있다.

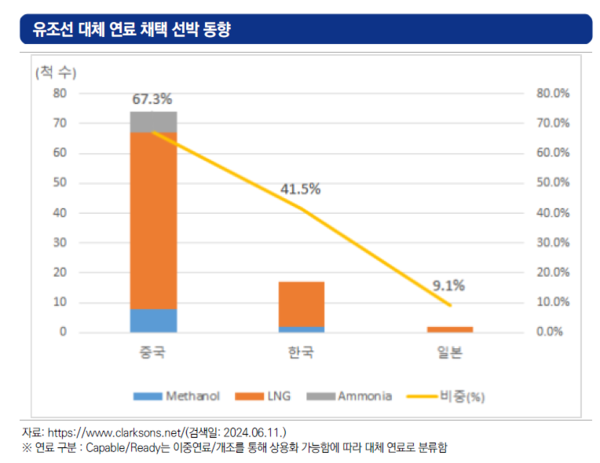

국가별 유조선 대체 연료 추진 선박 발주 현황을 보면 유조선 오더북은 현재 총 187척 중 대체 연료 추진선 발주는 104척(55.6%)으로 집계됐다.

발주 잔량이 많은 3개 국가 순은 중국 110척, 한국 41척, 일본 22척이며, 대체 연료추진선 발주 척수는 중국 74척(67.3%), 한국 17척(41.5%), 일본 2척(9.1%)이다.

컨테이너선, 드라이벌크선과는 다르게 유조선은 대체 연료 추진선으로 LNG 비중이 높은 것으로 나타나 유조선 시장에서 전통적 강세였던 LNG 연료가 여전히 선호되고 있음을 확인할 수 있다.

대체 연료 추진선 발주 비율은 컨테이너선(59.4%), 유조선(55.6%), 드라이벌크선(14.5%) 순으로 나타나 거래 특성상, 스팟 계약 비중이 높은 드라이벌크선의 대체 연료추진 전환율이 다소 떨어졌다.

선종별로 차이는 있지만 한국 조선소들은 대체 연료 추진선 중에서도 수익성이 높은 LNG추진선에 집중돼 있는데, 이는 메탄올 추진선의 경우 기술 진입 장벽이 다소 낮아 중국의 거센 수주 물량 때문인 것으로 분석된다.

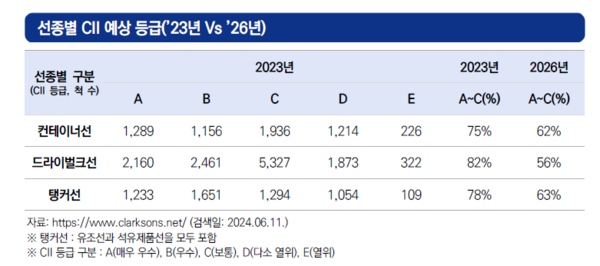

CII(탄소집약도지수) 규제 내용 및 영향을 보면 IMO CII 등급은 실제 운항 결과를 바탕으로 올해 중순에 발표될 예정이며, 매년 A~E등급 부여되는데, A~C등급의 선박은 운항에 지장이 없으나, 연속 3회 D등급 및 E등급 선박은 에너지 효율 개선 계획 수립 및 승인을 받았을 경우만 운항이 가능하다. 매해 온실가스 감축 목표 상향에 따른 우수 등급 유지에 어려움이 예상된다.

선종별 CII 예상 등급 전망은 2023년에서 2026년으로 갈수록 A~C등급 유지 비율이 각각 감소했는데 컨테이너선은 △13%, 드라이벌크선은 △26%, 탱커선은 △15% 각각 감소가 예상된다.

드라이벌크선의 대체 연료 추진 전환비율이 가장 느려, 현재 속도를 고려하면 2026년에 44%가 D 또는 E등급에 해당될 전망이다.

드라이벌크선과는 달리, 컨테이너선은 서비스 네트워크 기반의 정시성이 중요하기 때문에 선속 감소 대응은 한계가 있을 것으로 판단된다.

CII 등급은 기상 변화, 운항 항로 및 속도 등에 따라 운항 결과가 달라질 수 있어, 같은 선박이라도 매년 동일 등급을 받기 어려워 EEDI와 EEXI 대비 CII가 해상 전반에 미치는 영향은 클 것으로 전망된다.